展示

開館20周年記念特別展 「古代東海道と万葉の世界 かつしかに都と陸奥を結ぶ古代の東海道が通っていた」

過去の企画展・特別展

日本橋を基点とした、おなじみの東海道は徳川家康が造った道としてよく知られていますが、東海道は古代からあったことをご存知でしょうか?

近年の調査によって、古代の東海道が葛飾区を横断していたことが明らかとなり、とりわけ葛飾が西の都と東の陸奥をつなぐ交通の要だったことも分かってきました。万葉集の東歌に葛飾を舞台とした歌があるのはそのためです。

実は、立石地名の起こりとなった立石様は、古代の東海道を知る鍵を握る歴史遺産なのです。

本展では、葛飾区が郷土と天文の博物館ボランティア「葛飾考古学クラブ」と共同で調査を行なってきた立石遺跡の学術調査の成果や、平成11年から北区飛鳥山博物館と共同で実施している「道から歴史を探る 古代東海道を歩く」での活動成果を紹介します。

展覧会のみどころ

1. 東海道という古今の幹線

東海道は、古代から都と東国を結ぶ重要な幹線として位置付けられてきました。中世においても源頼朝が都と鎌倉の連絡を確保するために宿の新設を行うなど、東海道筋を再整備しました。近世になると、徳川家康によって、幕府が置かれた江戸の日本橋を起点とした新たな五街道という交通体系が整備されます。東海道は起点が東へ移っても、幕府にとって江戸と京・大阪とを結ぶ幹線として重要な位置を占めていました。

近代・現代になっても東海道のルートは、京阪地域と関東・東北地域を結ぶ列島の幹線として、東海道本線や新幹線などの鉄道や東名・名神高速道路が整備され今日に至っています。

- 古代の交通路整備

- 東海道筋の幹線交通の変遷

2. 都と東国を結ぶ

平城京での暮らしぶりを出土資料などから紹介し、都と東国との繋がりを古代の東海道を介して紹介します。都を旅立ち、東海道を進むと、比較的平坦な土地が連なる東海地方へ至ります。東海地方では古代の交通事情を示してくれる静岡県内の二つの遺跡を取り上げます。

さらに東へ向い、相模国府、そして奈良時代の東海道の終着点とされる常陸国府、さらに北上して陸奥の国府であり鎮守府を兼ねた多賀城を紹介します。武蔵・下総両国は次の章で取り上げます。出土した木簡や各地で作られた焼物などから、東海道を行き来していた古代の人々の姿が浮かび上がってきます。

- 都の道

- 古代東海道をたどる

3. 東海道がつなぐ武蔵と下総

武蔵国と下総国は、隣国として頻繁に行き来をしていました。その様子は、『続日本紀』において両国を繋ぐ道に設けられた駅に置かれる馬の数を増加して交通の利便を高めていることからもわかります。東山道に属していた武蔵国は、宝亀2年から東海道に編入されることにより、武蔵国と下総国を繋いでいた道が東海道の本道に格上げとなりました。この両国を繋ぐ道は、東京低地を横断するもので、江戸時代の日本橋を基点とする東海道よりも古くから東京下町には東海道が通っていました。この古代の東海道の存在を裏付ける資料が、博物館ボランティア「葛飾考古学クラブ」が学術調査を実施し、立石の名の起こりとなった「立石様」なのです。

- 古代東海道の変遷

- 武蔵と下総を結ぶ「立石」

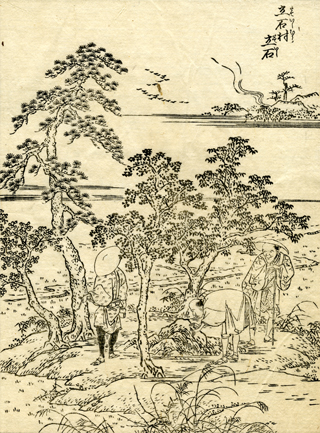

4. いにしえの東海道の風景

古代の東海道の風景は、遺跡から出土する多彩な考古資料だけでなく、当時の様々な文学作品からもうかがうことができます。その代表的な作品としてあげられるのが、『伊勢物語』と『更級日記』です。また、『万葉集』に収められている下総国で詠まれた歌も古代の東海道沿いの風景として注目されます。

中世の東海道は、京都から陸奥ではなく、新たに武士の都として形成された相模国鎌倉までのルートとなります。『吾妻鏡』には、源頼朝が古代以来の東海道を掌握し、御家人に維持管理や再整備を行わせていることがわかります。ここでは中世前半の様子を『十六夜日記』『東関紀行』から、中世後半の様子を『東路の津登』から垣間見たいと思います。

- 古典と東海道

- 中世の東海道と鎌倉

5. 古代東海道を歩く

古代において葛飾区郷土と天文の博物館は、下総国葛飾郡に属し、北区飛鳥山博物館は、武蔵国豊島郡に属していました。下総国葛飾郡は武蔵国への玄関口として、武蔵国豊島郡は下総国への玄関口に位置し、両地域は、古代の道によって繋がっていました。この両地域を繋ぐ道が、宝亀2年から東海道の本道となったことはすでに紹介してきました。

葛飾区郷土と天文の博物館と北区飛鳥山博物館では、この古代の東海道を区民参加で検証するために、古代東海道を歩きながら探索し、交通史とともに沿線の歴史を学ぶ事業を平成13年から共同で企画し、開催してきました。ここでは10年にわたる活動の様子を紹介します。

- 10年間の葛飾区郷土と天文の博物館と北区飛鳥山博物館の共同事業の軌跡

| 日時 |

葛飾区郷土と天文の博物館 |

|---|---|

| 会期 |

平成23年7月20日~9月4日 |

| 開館時間 |

午前9時~午後5時(金曜日・土曜日は午後9時まで開館) |

| 休館日 |

月曜日(祝日は開館)、第2・第4火曜日(祝日は開館し翌日休館) |

| 入館料 |

大人100円、小・中学生50円(土曜日は中学生以下無料) |

| 交通案内 |

京成線お花茶屋駅から徒歩8分 |

| 協力機関 |

石岡市教育委員会、市川市立考古博物館、大山崎町歴史資料館、神奈川県埋蔵文化財センター、亀井院、亀山市観光協会、亀山市歴史博物館、北区飛鳥山博物館、宮内庁書陵部、弘法寺、国立公文書館、東京国立博物館、国分寺市教育委員会、墨田区すみだ郷土文化資料館、JR東海、静岡県埋蔵文化財センター、関ヶ原歴史資料館、多賀城市埋蔵文化財センター、手児奈堂、独立行政法人奈良国立文化財研究所、東北歴史博物館、奈良市埋蔵文化財センター、奈良市役所、馬事文化財団馬の博物館、NEXCO中日本、浜松市博物館、平塚市教育委員会、平塚市博物館、藤沢市教育委員会、府中市郷土の森博物館、府中市ふるさと府中歴史館、横浜市歴史博物館、早稲田大学図書館特別資料室、和洋女子大学文化資料館 |

| 後援 |

日本考古学協会、株式会社JCNコアラ葛飾、葛飾エフエム株式会社、NPO葛飾アクティブ.COM、NPOユニコム葛飾、NPOかつしか子供劇場 |

関連イベント

記念講演「東海道の古今 ―中世から近世の東海道を探る―」

| 日時 | 第1回:7月24日(日曜日)午後2時30分~4時30分 第2回:8月21日(日曜日)午後2時30分~4時30分 |

|---|---|

| 内容 | 第1回「近世の東海道」 山本光正氏(葛飾区文化財審議会会長) 第2回「中世の東海道」 榎原雅治氏(東京大学史料保護編纂所) |

| 詳細・お申し込み | → 終了しました |

記念シンポジウム「古代東海道と東国―東京下町を古代東海道が通っていた―」

展示の内容をより深く検討し、古代東海道と東国との関わりを探ります。

| 日時 | 8月27日(土曜日)午後1時~4時30分 8月28日(日曜日)午前9時30分~午後4時30分 |

|---|---|

| 内容 | 8月27日(土曜日) 基調講演「古代交通路の整備と東海道」 近江俊秀氏(文化庁文化財部) 報告1「都と東国を結ぶ」 荒井秀規氏(藤沢市教育委員会) 報告2「陸奥と東国を結ぶ」 平野卓治氏(横浜市歴史博物館) 8月28日(日曜日) 報告3「古代東海道と武蔵・下総・上総」 田中禎昭氏(墨田区すみだ郷土文化資料館) 報告4「古代東海道と万葉集」 小野一之氏(府中市郷土の森博物館) 報告5「古代東海道と大嶋郷」 谷口栄(当館学芸員) 全体討議 進行:関和彦氏(共立女子高校)・駒見和夫氏(和洋女子大学) |

| 詳細・お申し込み | → 終了しました |

紙芝居「立石クロニクル」

葛飾昔ばなし研究会による立石様を題材とした紙芝居を上演します。

| 日時 | 7月20日(水曜日)・9月4日(日曜日)(時間未定) |

|---|---|

| 内容 | 詳細は随時当ページ、及びイベント情報のページでご案内致します。 |

4館連携スタンプラリー

本展の会期中、北区飛鳥山博物館、府中市ふるさと府中歴史館、和洋女子大学文化資料館に本展関連のパネルを掲示し、当館を含めた4館でスタンプラリーを行います。スタンプを4つすべて集めた方には、記念品を差し上げます。(先着100名)

他館へのアクセス・詳細

北区飛鳥山博物館(外部サイトが別ウィンドウで開きます)

府中市ふるさと府中歴史館(外部サイトが別ウィンドウで開きます)

和洋女子大学文化資料館(外部サイトが別ウィンドウで開きます)

和洋女子大学文化資料館は、大学の夏期休暇のため8月5日(金曜日)~8月20日(土曜日)、8月22日(月曜日)~9月4日(日曜日)は休館になります。また、それ以外の開館日についても、開館時間が午前10時~午後3時(7月30日(土曜日)のみ午前10時~正午まで)に変更になりますのでご注意下さい。