展示

区制施行80周年記念特別展「東京低地災害史」

過去の企画展・特別展

2011(平成23)年3月11日に発生した東日本大震災は、自然と人間の関わり方を根底からくつがえす出来事でした。

1年半余を経過した今も、被災地の復興は進まず、多くの方々が自宅に帰れない、以前の仕事に就くことができない等、苦しい状態が続いています。

特に、福島第一原発は、廃炉まで何十年もの時間が必要とされ、周辺の帰宅困難及び居住制限区域の方々が、以前の生活を取り戻すには、多くの困難が予想されます。

この展示では17世紀以降、東京低地が立地する関東平野における歴史災害の検証を試みました。多くの災害は避けては通れないものですが、先人は、自然と共生しながらも、発生した諸災害と立ち向かい、復興をとげてきました。

残された史料から、災害の教訓を少しでも未来に継承し、改めて自然と向かい合う契機になれば幸いです。

展示の主な内容

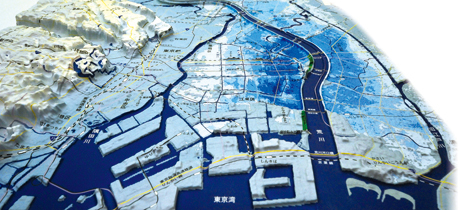

1 東京低地の自然環境

私たちの生活の舞台である東京低地は、約6000年前の縄文海進期から始まります。

現在の茨城県古河付近と埼玉県川越付近まで入り込んだ海は、その後利根川・荒川など河川の堆積作用で陸化が進み、東京低地が形成されました。

土地の履歴は災害と大きくかかわっています。

2 関東平野災害史

地震・津波

東京低地では、プレート境界型地震として、1703(元禄16)年の地震、1923(大正12)年の関東大震災があり、広範な津波被害が発生しました。

現在懸念されている直下型地震には、1855(安政2)年の江戸地震、1894(明治27)年の東京地震があります。

水害と高潮

利根川・荒川の影響を受けた東京低地では、江戸時代以降も幾多の水害に見舞われています。

1910(明治43)年の水害は首都東京に大きな被害をもたらし、荒川放水路が建設されました。

1947(昭和22)年9月のカスリーン台風は、葛飾区全域が水没する大水害でした。

東京湾沿岸では、台風時の高潮被害も多く記録されています。

火山

関東平野を取り巻く富士山や浅間山など多くの火山群の噴火活動は、東京低地に影響を及ぼしました。

1707(宝永4)年の富士山噴火では、広範な火山灰が降り、宝永火口が形成されました。

1783(天明3)年の浅間山噴火では、天明泥流によって吾妻川から利根川、さらに江戸川を通して流された人馬を、柴又村の人々が帝釈天の墓地に葬り、供養碑を建てています。

3 東日本大震災の教訓

観測史上4番目という規模の震災では、関東地方でも大きな被害がありました。

この震災を真摯に受け止め、災害からの教訓を学ぶことが今求められています。

| 会場 |

葛飾区郷土と天文の博物館 |

|---|---|

| 会期 |

平成24年10月7日(日曜日)から11月25日(日曜日) |

| 開館時間 |

午前9時から午後5時(金曜日・土曜日は午後9時まで開館)、入館は閉館30分前まで |

| 休館日 |

月曜日(祝日は開館)、第2・第4火曜日(祝日は開館し翌日休館) |

| 入館料 |

大人100円、小・中学生は50円(土曜日は中学生以下無料)、20人以上の団体は2割引 |

| 観覧料 |

無料 |