展示

特別展「肥やしの底チカラ」

過去の企画展・特別展

江戸時代、世界最大の都市といわれていた江戸。田園都市でもあった江戸の町は緑地帯や農村を町の内部や周辺に持っていました。葛飾区はその周辺の農村の一つとして発展してきました。

江戸周辺の農村の役割の一つは、町に住む人たちに野菜などの食糧を供給すること、そして町の生活廃棄物を「肥やし」という形で使い、環境を衛生的に保つことでした。

博物館では、平成16年度に特別展「肥やしのチカラ」を開催し、葛飾区が江戸の町から排出される人糞尿を下肥として利用し、質の高い野菜を生産して町の人たちに還元してきた歴史を紹介しました。

今回の特別展、「肥やしの底チカラ」は前回の「肥やしのチカラ」をさらにグレードアップし、新たに発見された資料をもとに、江戸・東京と近郊の農村の間の下肥を通じた交流を明らかにします。

展示の主な内容

1.都市と下肥

江戸の町から排出された人糞尿は、どのように取り引きされ、どのように運ばれてきたのでしょうか。江戸近郊に残る古文書などから明らかにします。

また、大正時代の終わりには東京の人口がいっそう増え、東京の人糞尿は近郊の農村で肥料として使うだけでは処理しきれなくなります。東京を始め、日本の大都市では現代も使われている下水道などの施設を使って人糞尿を処理することを研究するようになりました。

その過程で設立された葛飾区小菅の綾瀬衛生研究所の資料が、このたび発見されました。こうした近代都市の衛生行政に関する歴史も紹介します。

2.下肥の記憶

下肥を実際に田畑で使い、米や野菜を作ってきた人たちの貴重な体験談から、下肥という肥料の便利なところ、苦心したところなどをみていきます。

湿地の多かった葛飾区では、蓮根などを栽培するために大量の下肥を使ってきました。

そのほかハナショウブや金魚など、思いもかけないところにも下肥が大量に使われていました。

今では忘れられかけている下肥を使う技術を記録していきます。

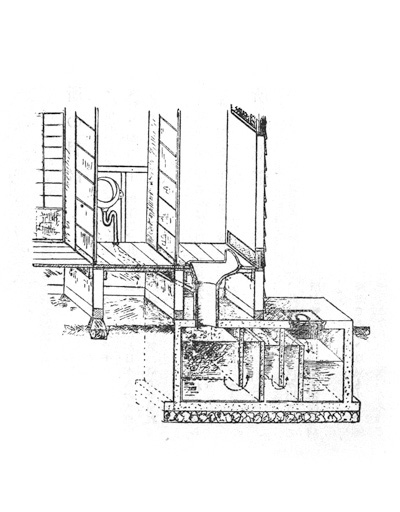

3.トイレと下肥

昭和初期まで日本のトイレは下肥利用を前提として作られ、さまざまな改良が行われてきました。衛生的であることと、下肥を使うことを両立させるのはたいへん難しいことでした。回虫などの寄生虫やハエなどの害虫の温床でもあった下肥を少しでも上手に利用するために、トイレを作るメーカーは研究を重ねてきました。こうした近代日本のトイレ作りの歴史を「下肥」という窓口から再検討します。

4.下肥の未来

下肥にはまだまだ未来があります。化学肥料や未来の農業を研究する最前線の立場から「下肥的な」肥料が注目されています。食糧を生産する農業という産業は人類の未来を支える役割があります。その農業の未来に先人の生活の知恵である下肥をどのように活用していくことができるのでしょうか。

| 会場 |

葛飾区郷土と天文の博物館 |

|---|---|

| 会期 |

平成25年8月4日(日曜日)から9月16日(月曜日・祝日) |

| 開館時間 |

午前9時から午後5時(金曜日・土曜日は午後9時まで開館) |

| 休館日 |

月曜日(祝日は開館)、第2・第4火曜日(祝日は開館し翌日休館) |

| 入館料 |

大人100円、小・中学生は50円(土曜日は中学生以下無料) |

| 観覧料 |

無料 |

関連イベント

記念講演会「トイレと日本人」

| 日時 | 8月25日(日曜日)午後2時から4時 |

|---|---|

| 内容 | 講師:平田 純一(ひらた・じゅんいち)氏 (日本トイレ協会 名誉会長) 定員:100人 費用:200円 |

| 詳細・お申し込み | → 終了しました |

記念講演会「人のくらしと寄生虫」

| 日時 | 9月7日(土曜日)午後2時から4時 |

|---|---|

| 内容 | 講師:巖城 隆(いわき・たかし)氏 (公益財団法人 目黒寄生虫館 研究員) 定員:100人 費用:200円 |

| 詳細・お申し込み | → 終了しました |

記念講演会「便所を変えろ ~二十世紀の生活改善プロジェクト~」

| 日時 | 9月14日(土曜日)午後2時から4時 |

|---|---|

| 内容 | 講師:小峰 園子(こみね・そのこ)(葛飾区郷土と天文の博物館 専門調査員) 定員:100人 費用:無料 |

| 詳細・お申し込み | → 終了しました |

特別展記念バスツアー「大都市東京 下水のゆくえ」

| 日時 | 8月24日(土曜日)午前8時から午後6時 |

|---|---|

| 内容 | 小菅水再生センター、小平市 ふれあい下水道館などをバスで巡ります。 普段見ることのできない施設の裏側が見学できます。 定員:40人 費用:2200円 |

| 詳細・お申し込み | → 終了しました |