みなさん、星の学校へようこそ。今回のテーマは「日時計」です。

大昔から人間は、太陽がのぼる朝に起きて活動を始め、夕方太陽がしずむと家に帰り、夜は眠るという生活を繰り返してきました。太陽の光によってできる影は、太陽の動きに合わせて変化します。その影の変化によって時間を知ることができるのが日時計です。

日時計を作って、使ってみましょう!

目次

1時間目 日時計を作ろう

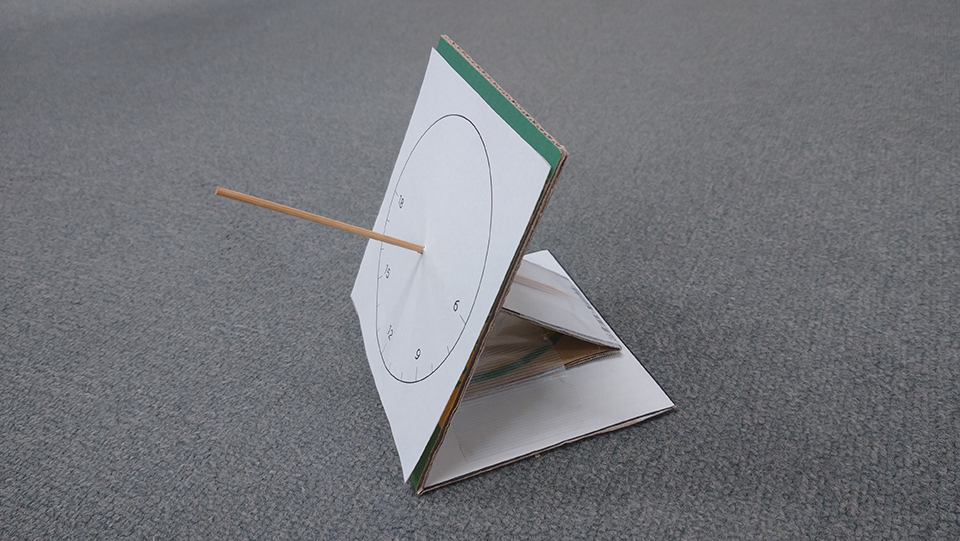

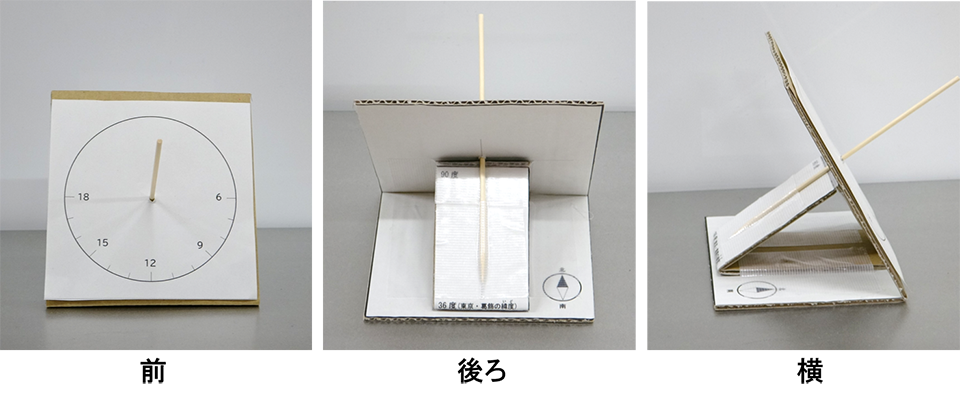

前から見ると、竹串と「文字盤」が時計のように見えます。

後ろから見ると、竹串が置かれている「柱」と、方位が書かれている大きな「台座」があります。

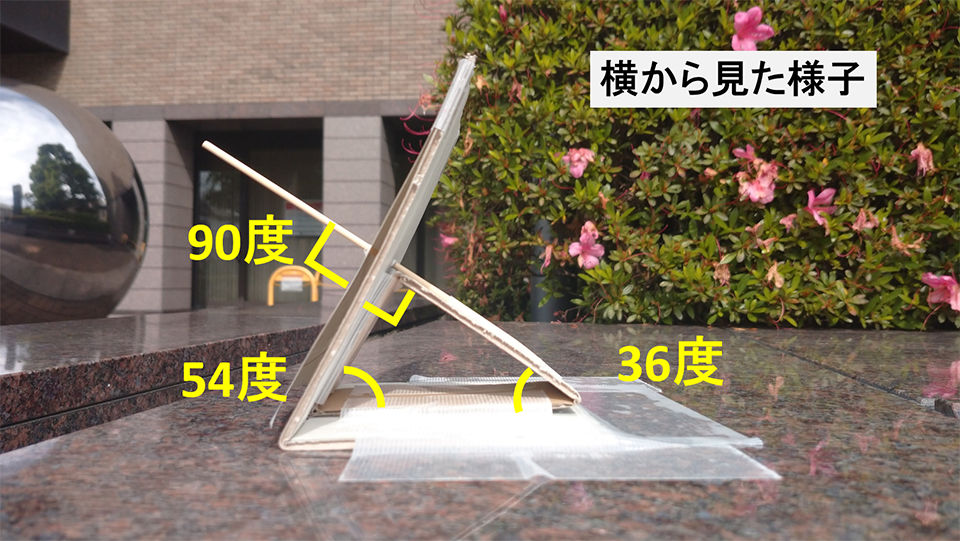

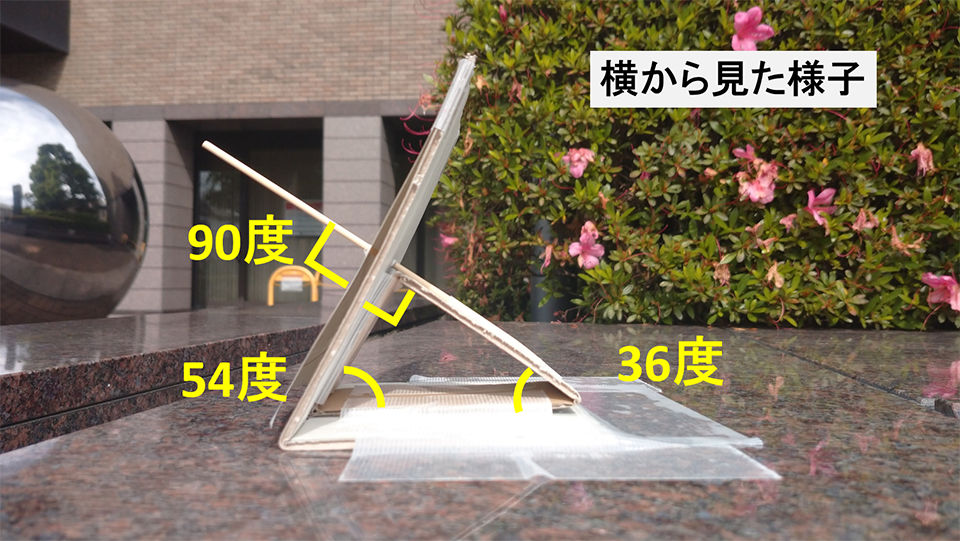

横から見ると、「台座」は「柱」によって支えられて、竹串が「台座」から飛び出しています。

これから、上の写真のような日時計の作り方を紹介します。

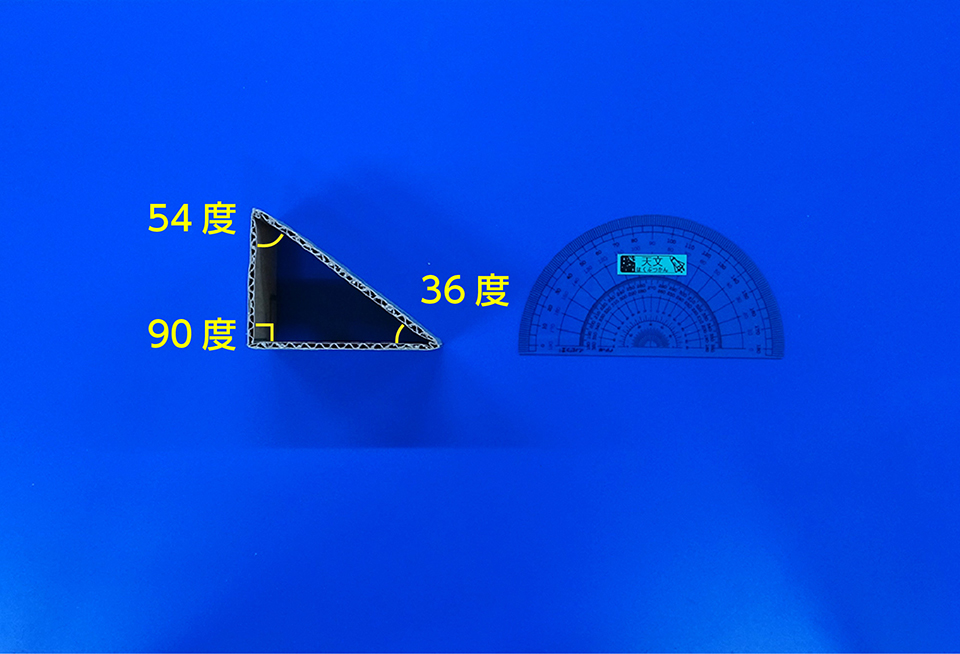

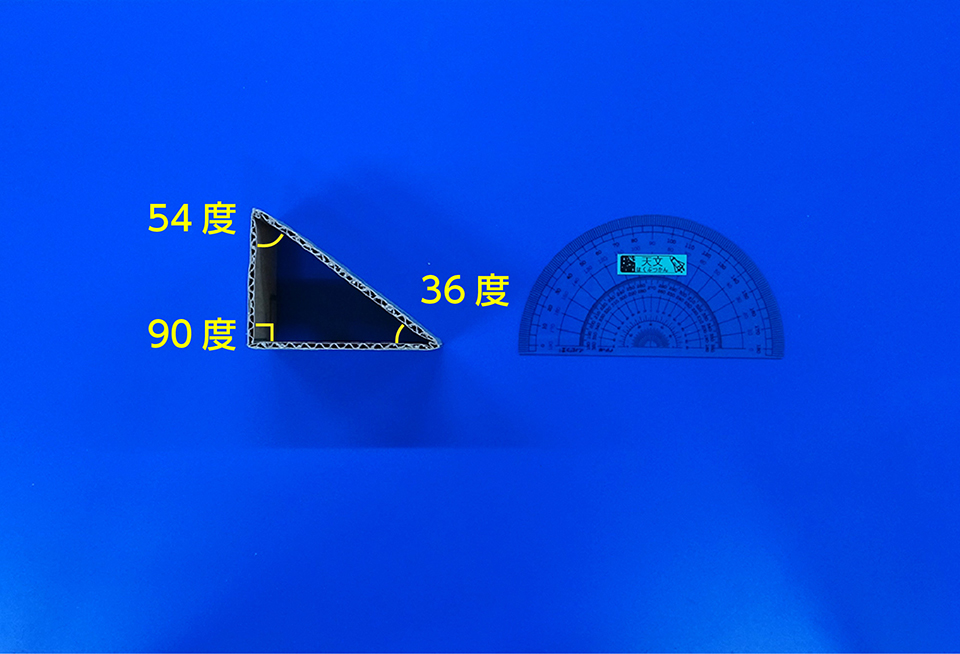

準備するもの

- 型紙1・2

→印刷できる人はこちらから型紙を印刷 型紙(PDF)

→印刷できない人はこちらから設計図を見て型紙を作る 設計図(PDF)

- 型紙1が貼れる大きさの段ボール(薄い段ボールがおすすめ)

- 竹串

- カッター または はさみ(段ボールが切れるもの)

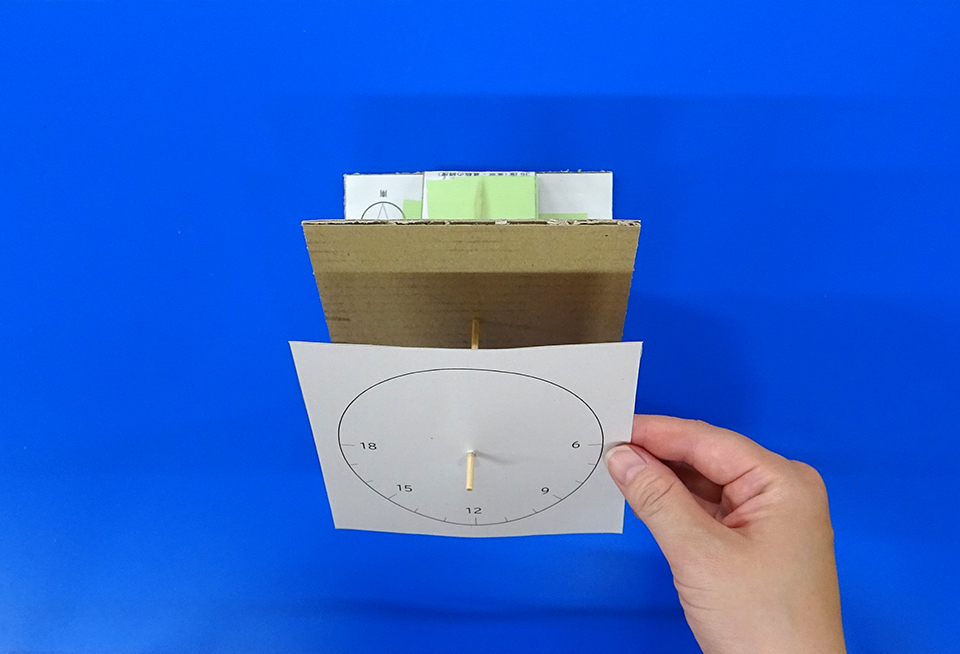

- のり(スティックのりがおすすめ)

- 定規

- テープ(段ボールをしっかり固定できるもの)

- 分度器

それでは、日時計を作っていきましょう!

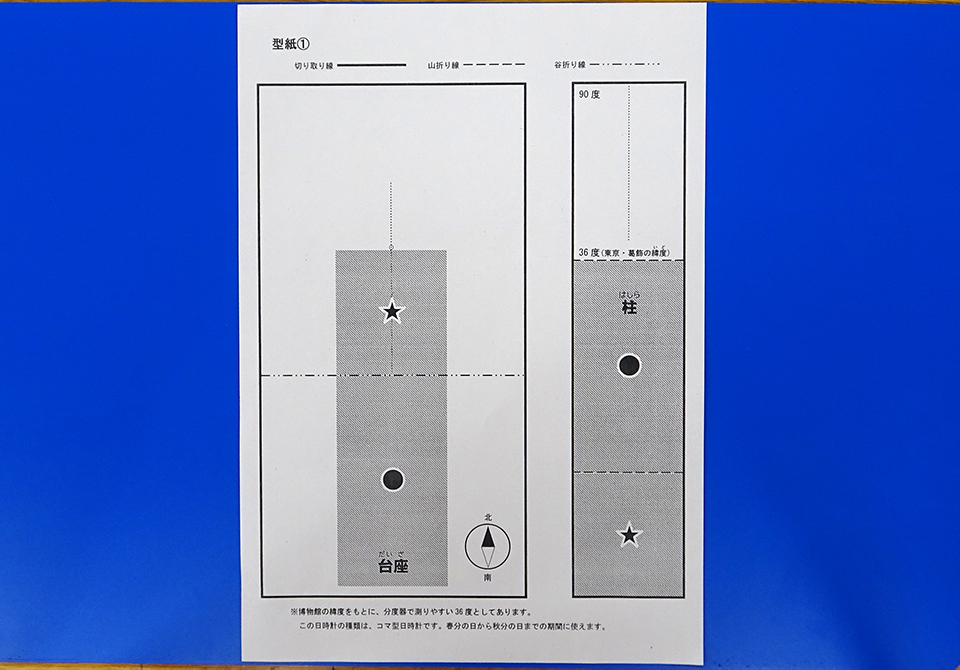

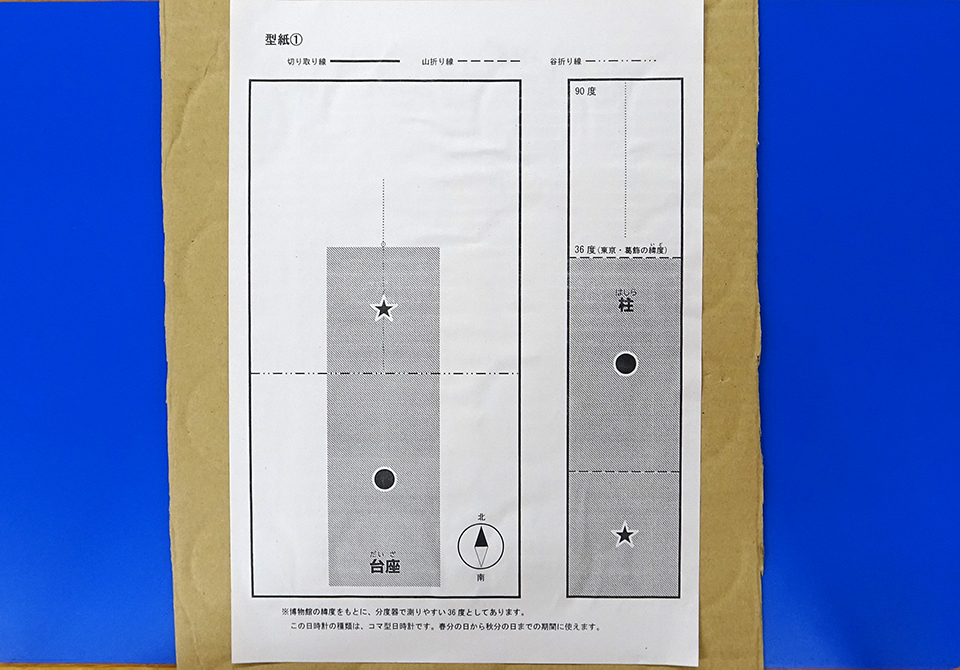

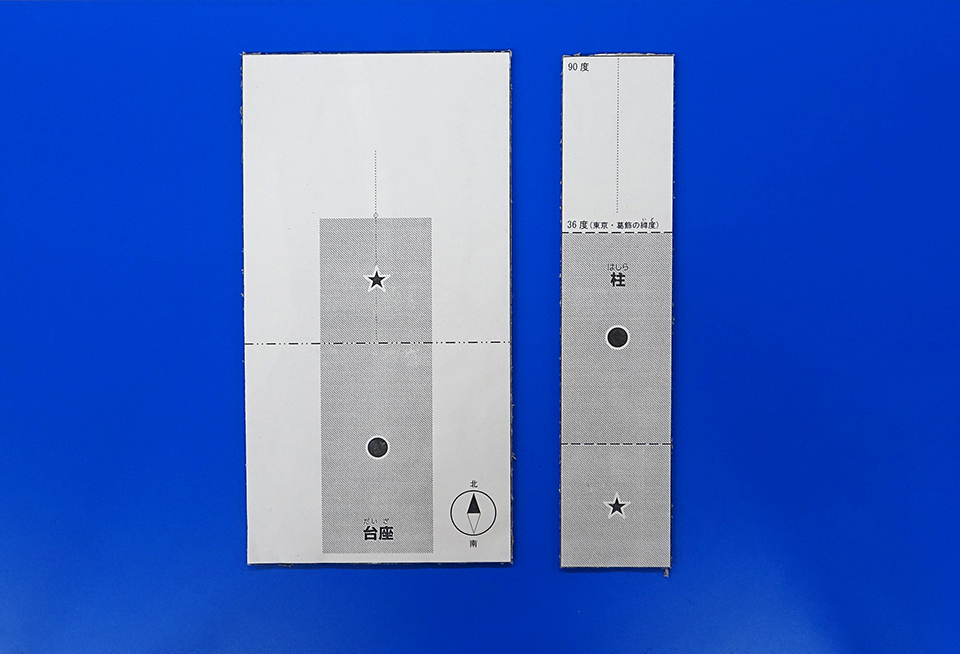

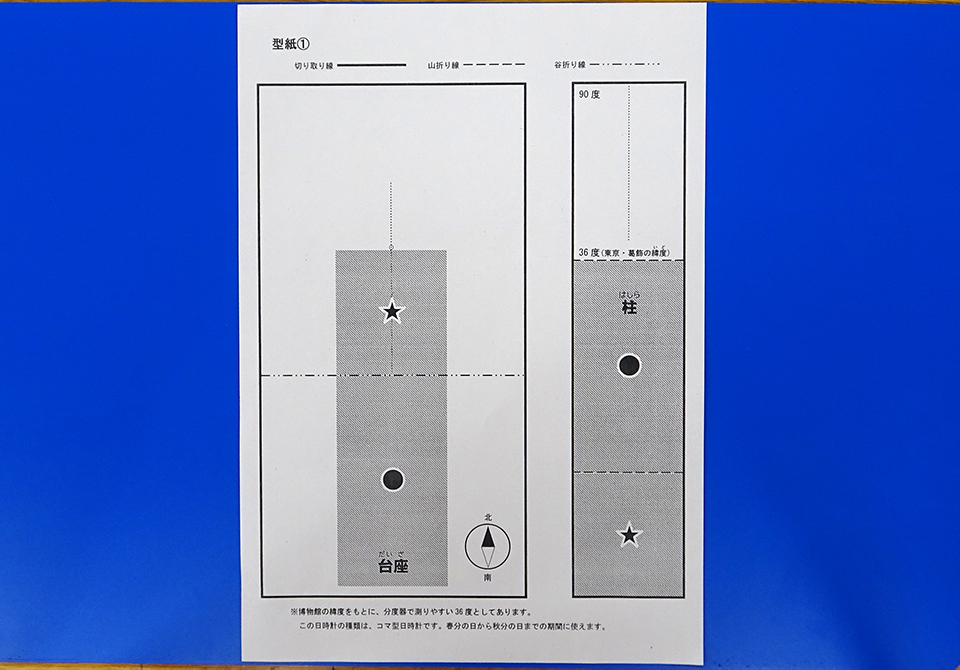

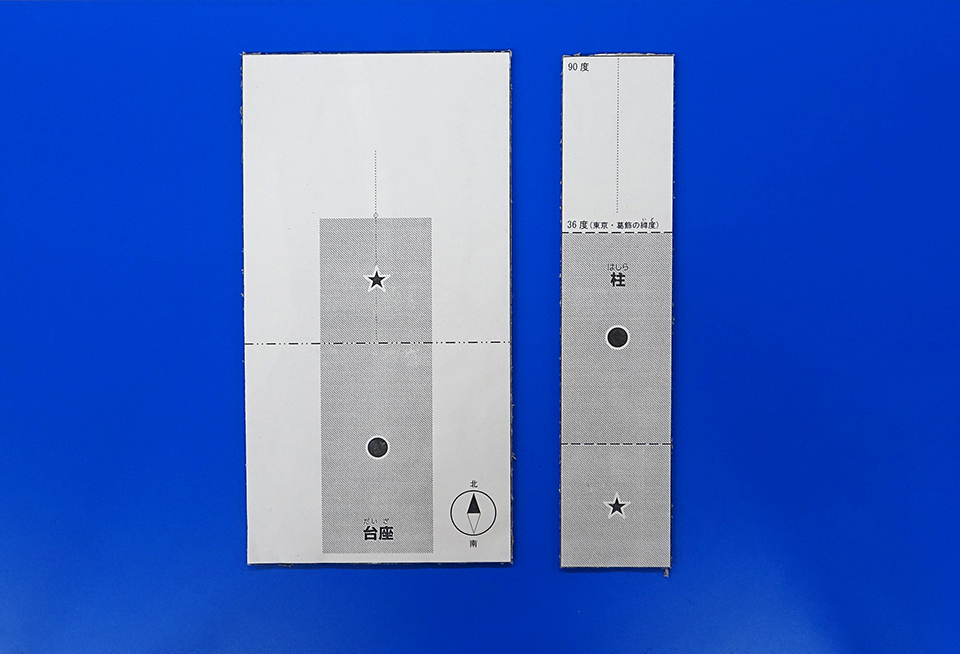

1.型紙1を用意する。

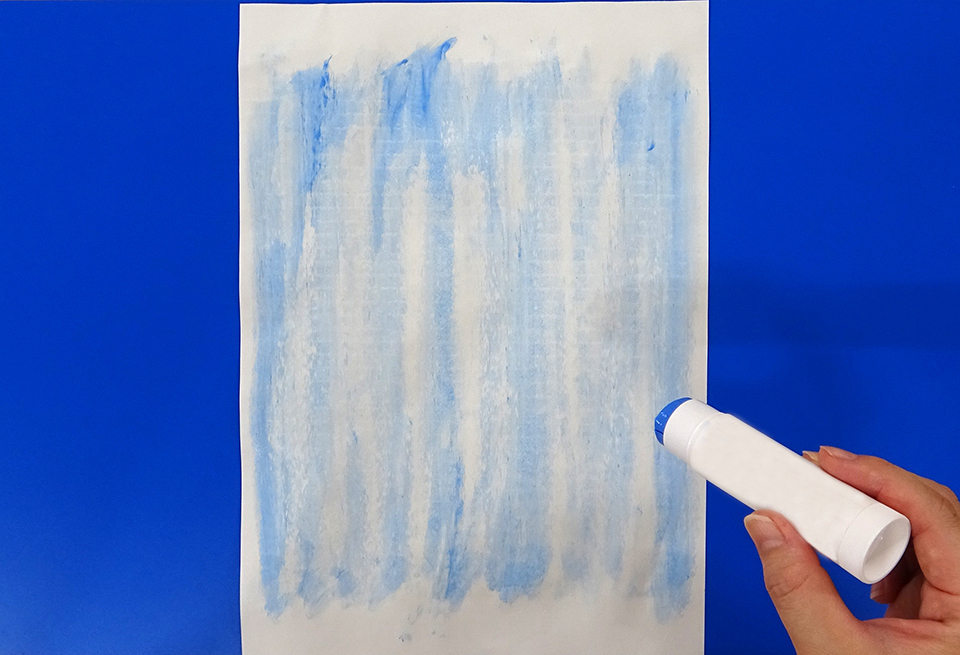

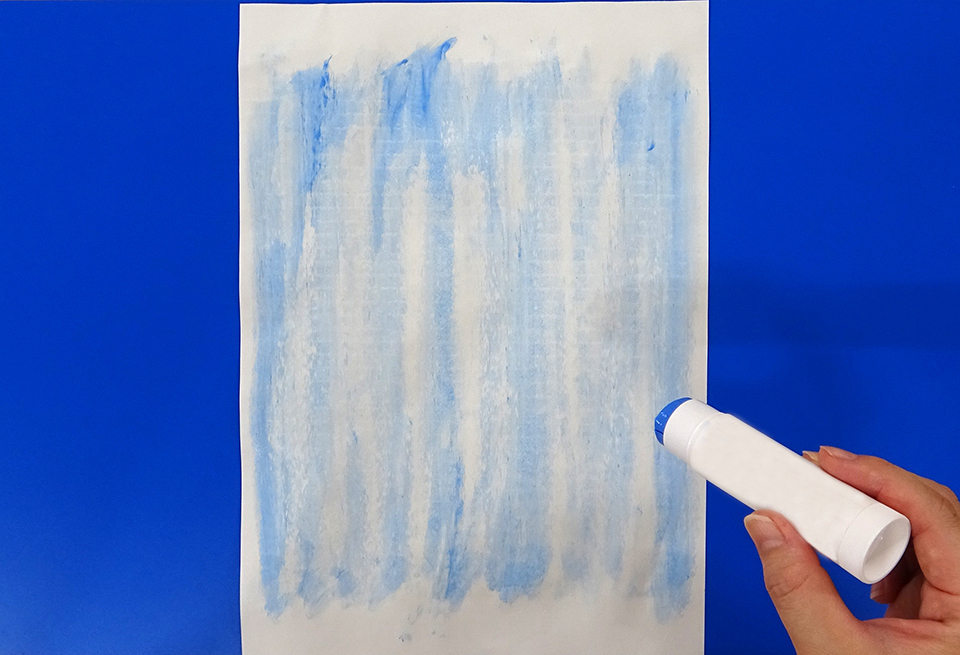

2.型紙1の裏の面全体にのりをまんべんなくつける。

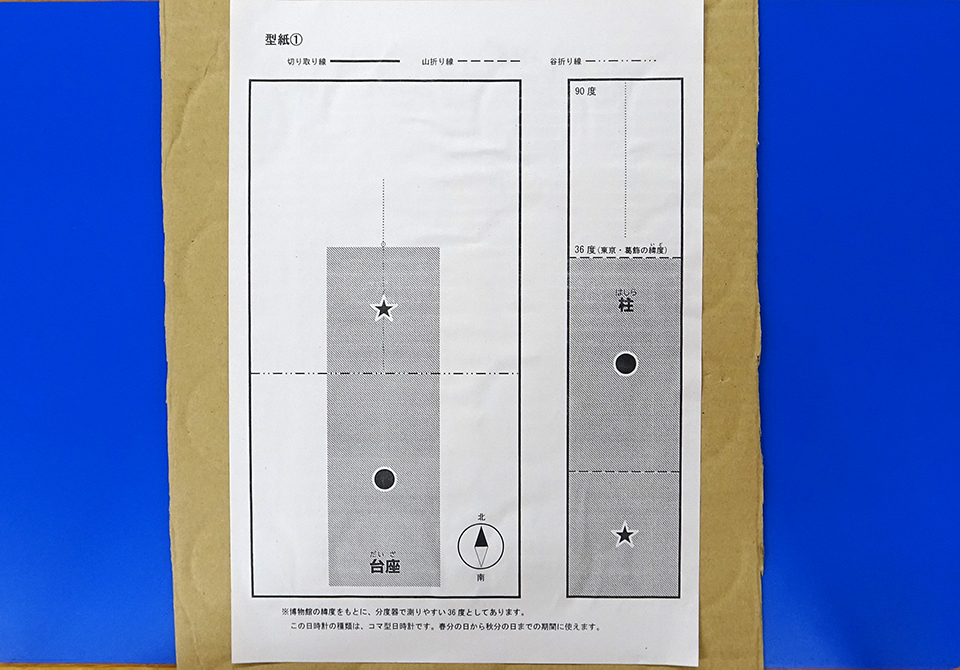

3.型紙1を段ボールに貼り付ける。

4.「台座」と「柱」を切り取り線にそって切り抜く。

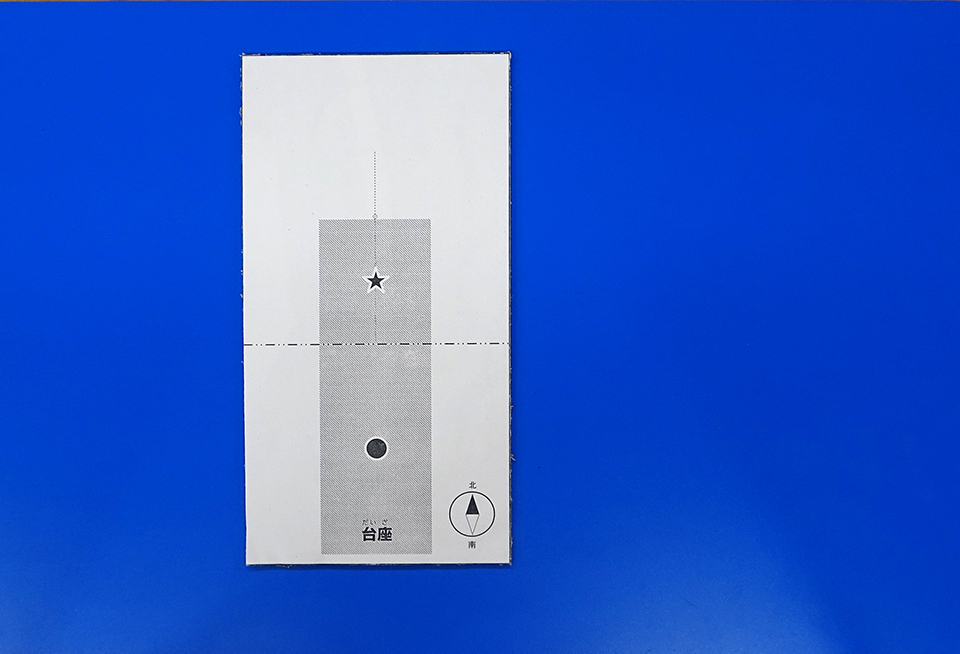

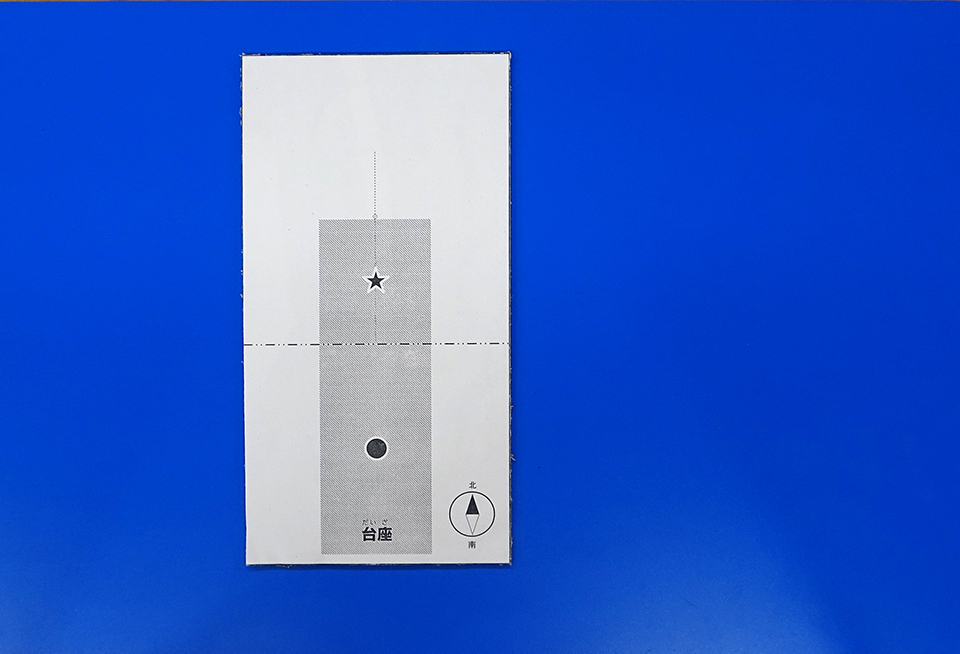

5.「台座」を用意する。

6.型紙を貼った面が内側になるように谷折り線で折る。

※きれいに折るコツ※

折る前に谷折り線の上をボールペンで強くなぞるか、または谷折り線の上にカッターで浅く切り込みを入れる。

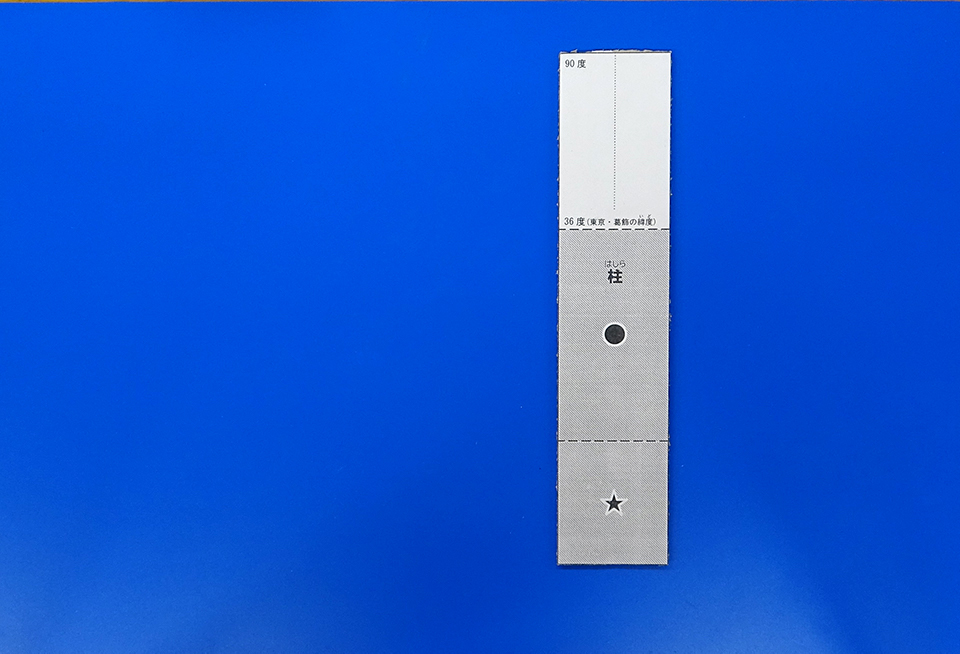

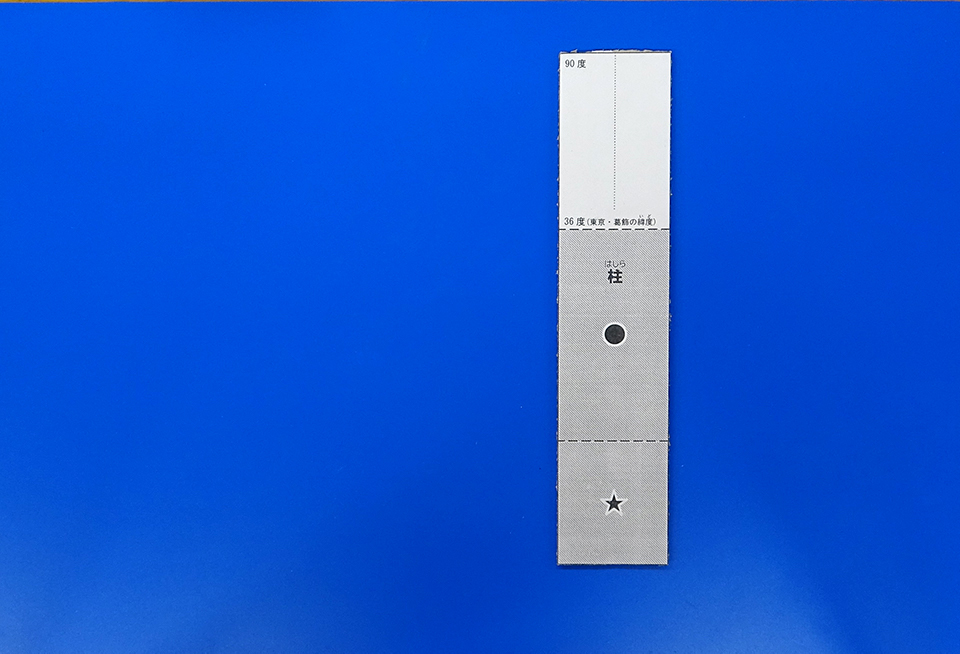

7.「柱」を用意する。

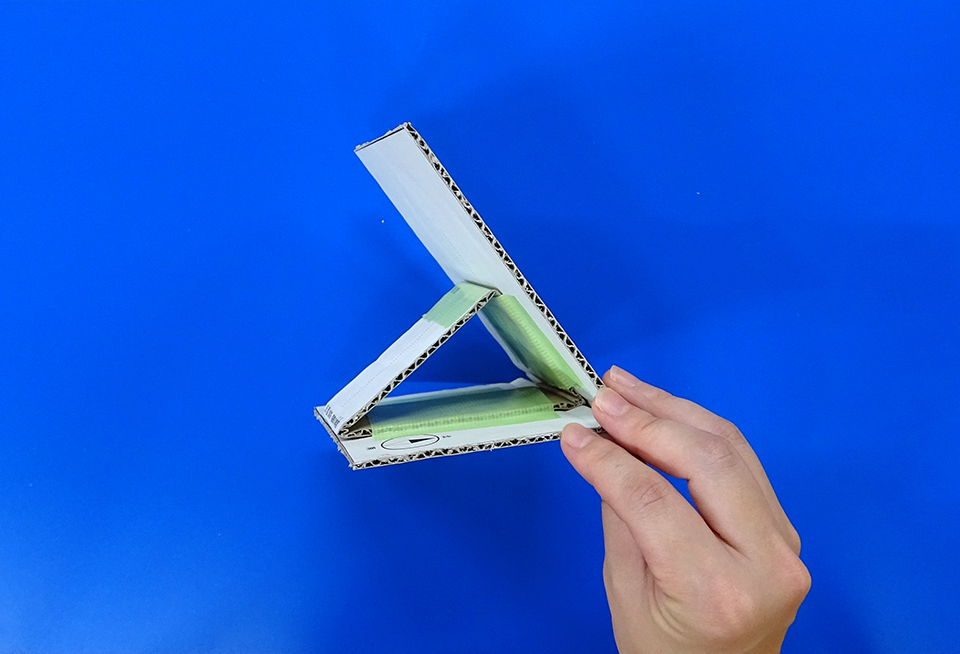

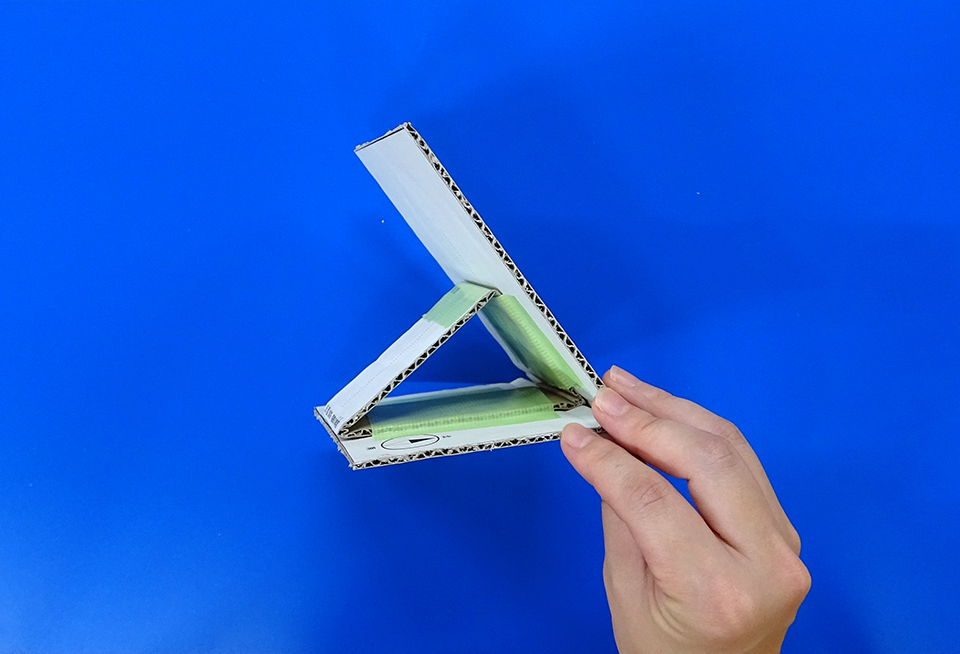

8.型紙を貼った面が外側になるように山折り線で折り、直角三角形になるように、テープでとめる。

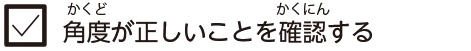

9.直角三角形になった「柱」の角度が正しいか、分度器で測る。

※角度が合わない場合※

折る位置を変えて、角度を正しくしてから、テープを貼り直す。

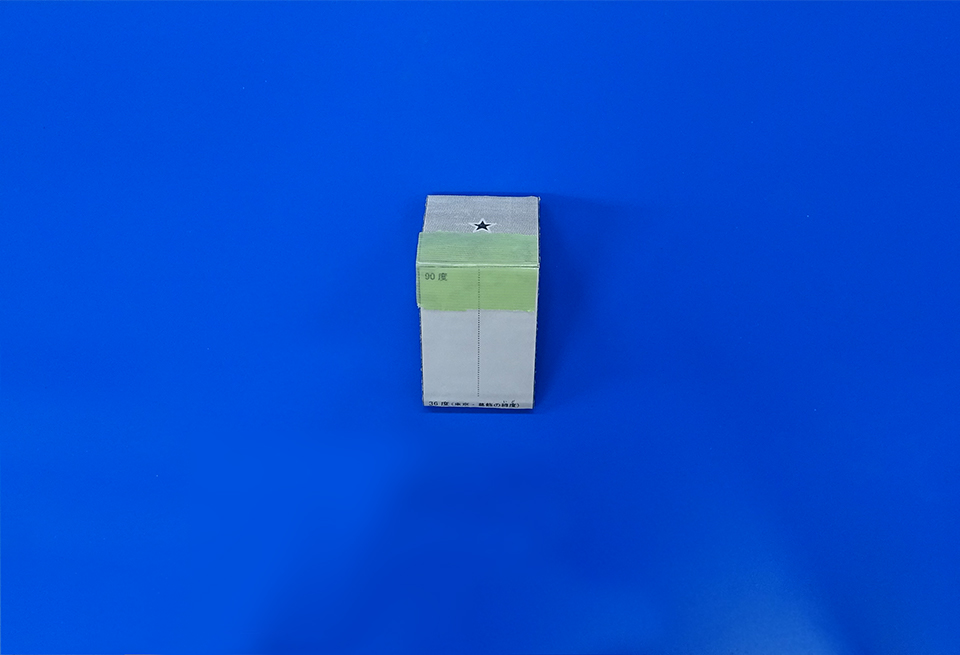

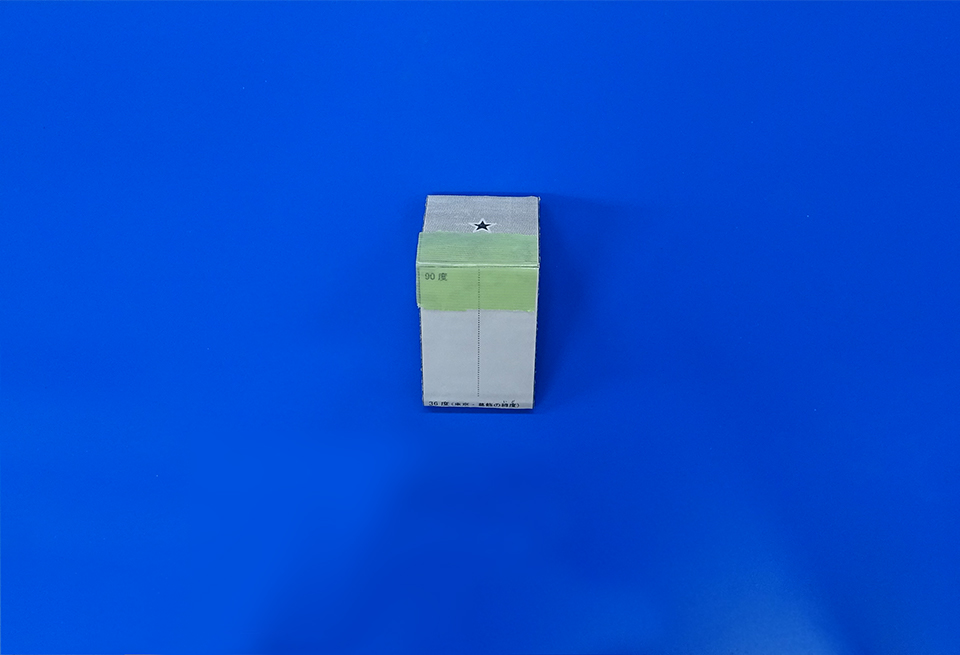

10.谷折りにした「台座」と直角三角形にした「柱」を用意する。

11.「台座」と「柱」の★と★、●と●がそれぞれ合うように置き、中心の点線が合うことが確認できたら、「台座」と「柱」をのりで貼り合わせる。

12.「台座」と「柱」に隙間がないように「柱」をテープでしっかりとめる。

13.「柱」の点線上に竹串を置けるように、「台座」に穴をあけ、竹串を通してテープでとめる。

※注意※

竹串の尖った先が出ていると危ないので、尖った部分にテープを貼る。

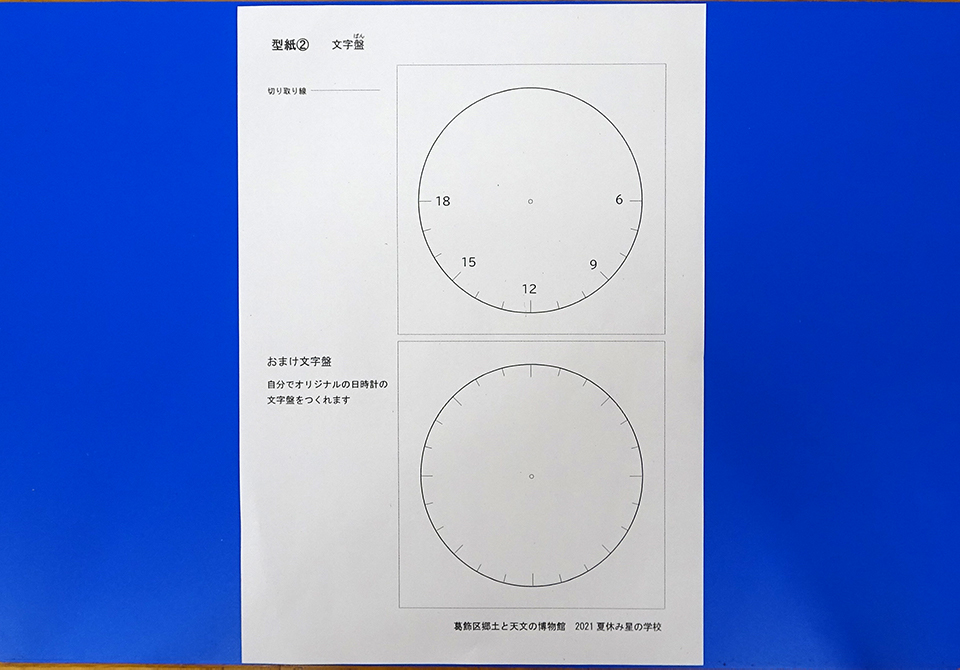

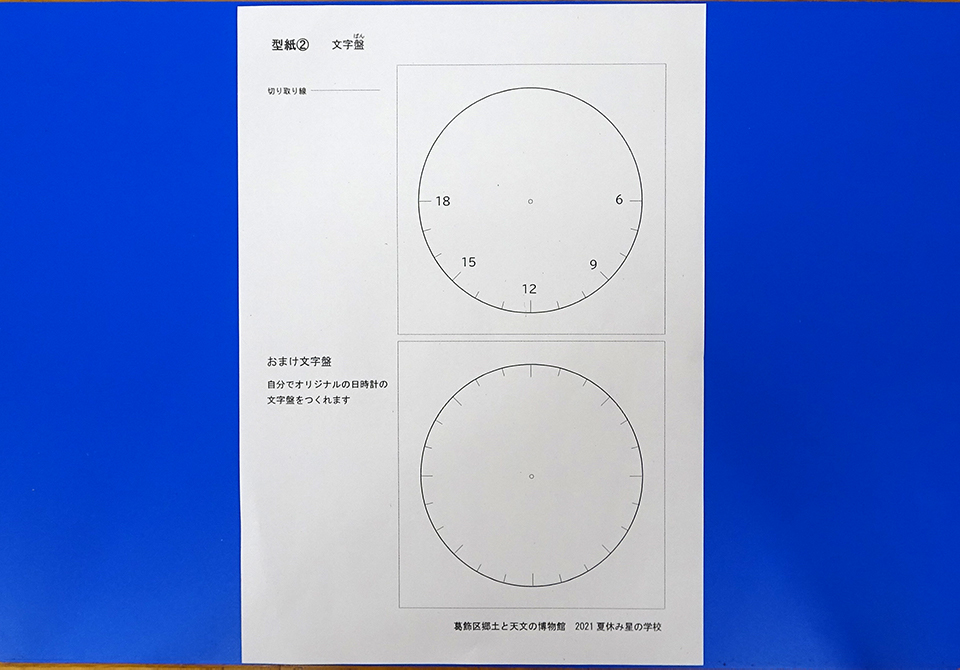

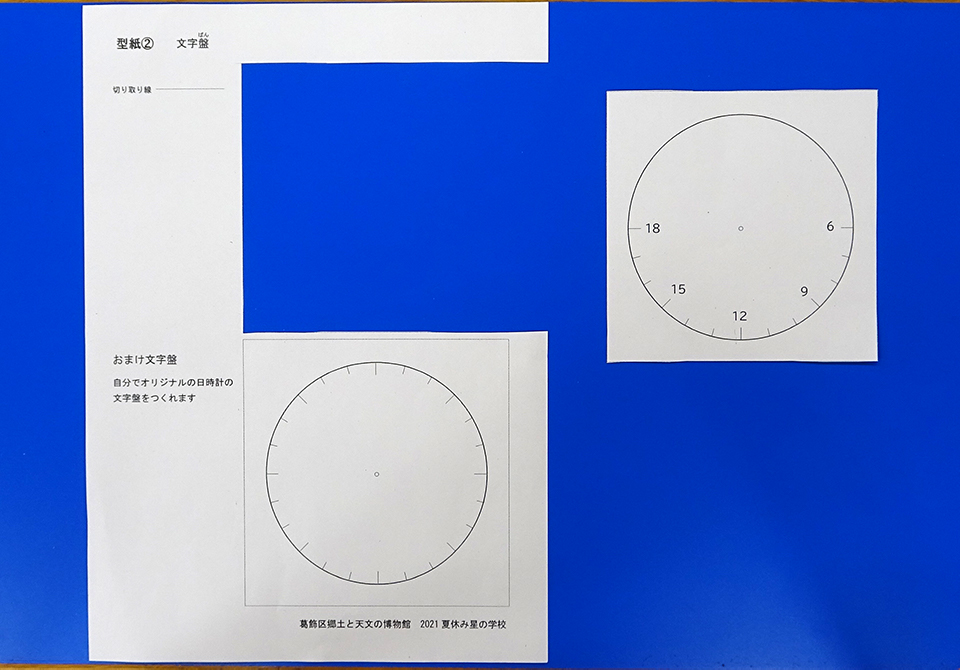

14.型紙2を用意する。

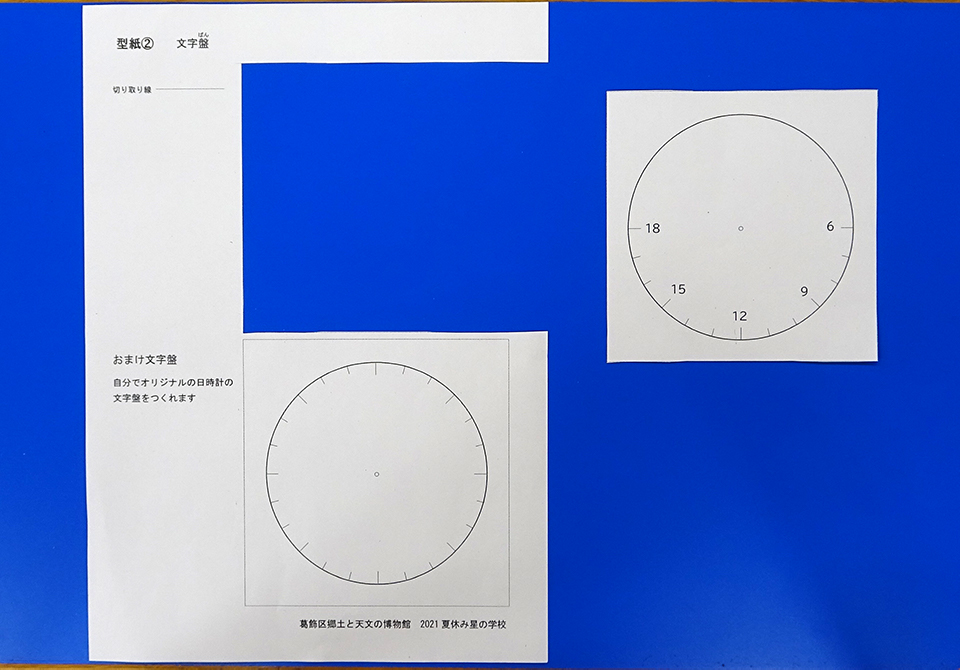

15.型紙2の「文字盤」を切り取る。

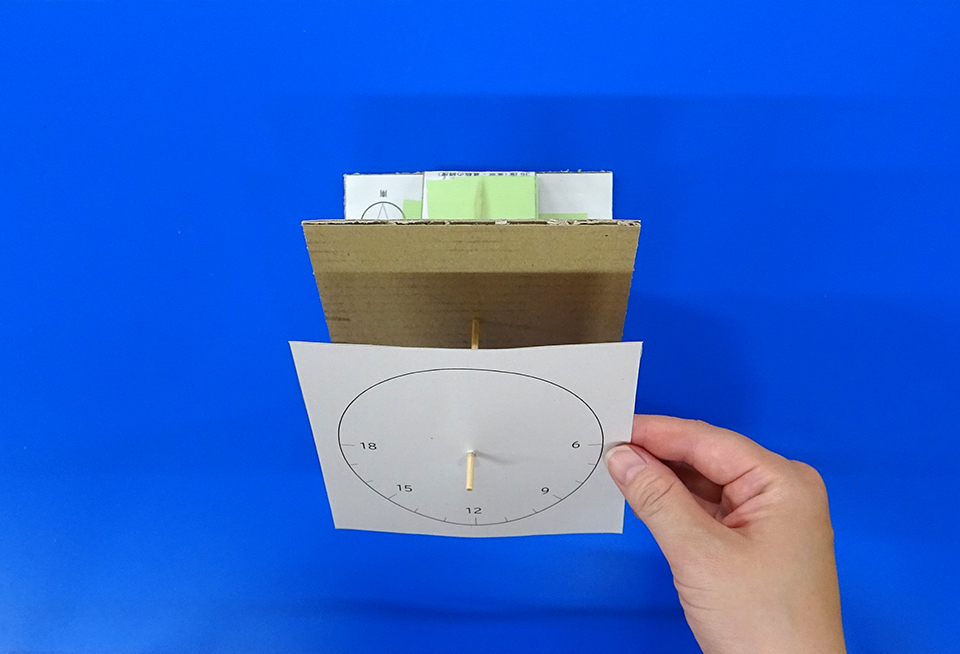

16.「文字盤」の中央にある丸印の位置に穴をあけて、竹串に通す。

2時間目 日時計を使おう

1時間目に作った日時計を使ってみましょう。

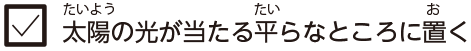

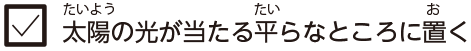

この日時計は、正しく置くことがとても重要です。

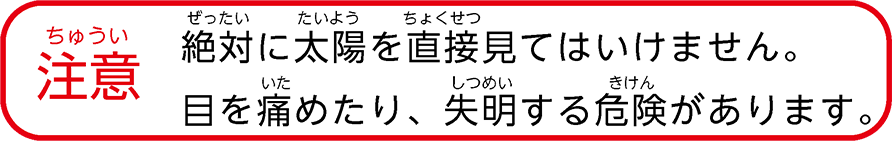

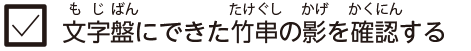

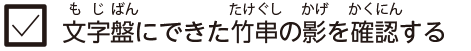

竹串に太陽の光が当たって、文字盤にできた竹串の影で、時間を知ることができます。

この日時計を使うには、置き方に3つのポイントがあります。これから紹介する「置き方チェックポイント」をみて、正しく置きましょう。

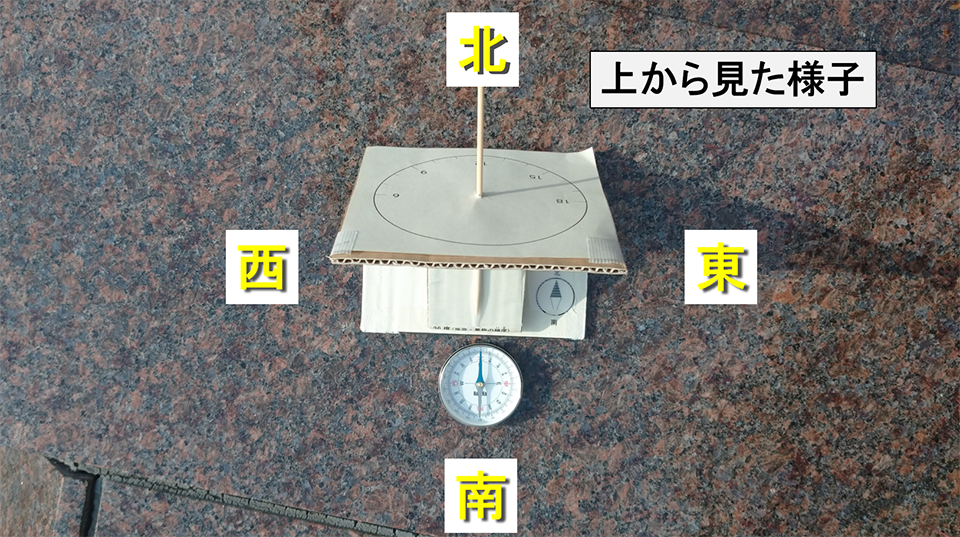

置き方チェックポイント

-

- 文字盤に対する竹串の角度は直角です。

- 地面に対する竹串の角度は、置いた場所の緯度と同じです(東京都葛飾区の場合は36度)。

次に、文字盤にできた竹串の影で時間を見ます。「時間の見方チェックポイント」で確かめましょう。

時間の見方チェックポイント

-

- 文字盤の目盛りは、おおよその時刻をあらわしています。実際の時刻と竹串の影には、ずれがあります。

- 太陽の動きと影のおはなしは、冬休み星の学校のページで紹介しています。

これで日時計のおはなしはおしまいです。

お天気の良い日に、日時計を使ってみてください。

深めよう

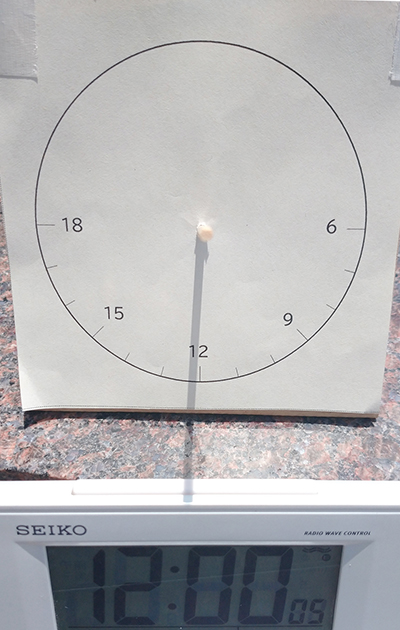

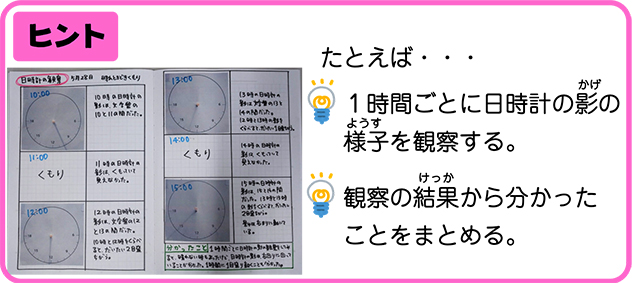

自分で作った日時計をさらに工夫したり、調べたり、観察したりするヒントを紹介します。

工夫する

オリジナルの日時計に仕上げてみましょう。

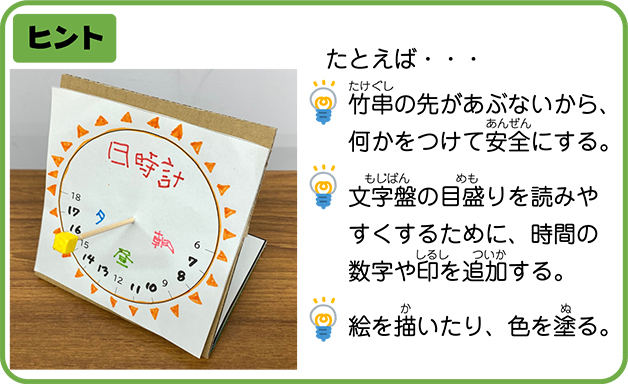

調べる

日時計について気になったことや不思議に思ったことを、本やインターネットを使って調べてみましょう。

観察する

日時計を使って、太陽の光でできる影を観察してみましょう。

くわしい調べ方や観察方法は、こども博物館の夏休み自由研究ヒント集ページで紹介しています。

最後に、アンケートにもご協力ください。