博物館ブログ

カテゴリ

年別

カワウソとかつしか

令和7年7月17日かつて葛飾区周辺に生息していた幻の動物についてお話いたします。その動物とはカワウソです。日本の固有種として生息していたニホンカワウソは1979年に高知県で目撃されたのが最後で、その後も生存を示す痕跡が話題になることはありますが、確実な証拠はなく、残念ながら絶滅してしまったと思われます。そんな秘境の清流に生息していたイメージが強いカワウソですが、実は江戸時代までは日本中に分布していました。江戸周辺にも普通に生息していた身近な生き物だったのです。

カワウソは江戸時代の料理の本にシカやイノシシなどと並んで食材として登場します。主に獣肉専門の料理屋で鍋料理の食材として利用されていたようです。ただし、江戸時代は獣の肉を食べることは一般的ではなく病気の養生など健康を回復させるための食事だったようです。もっとも、当時は殺生を伴う獣の肉を食べる行為は世間的にはよくないと思われていましたので、肉食を好む人々が病気療養を口実にして食べていたのかもしれません。

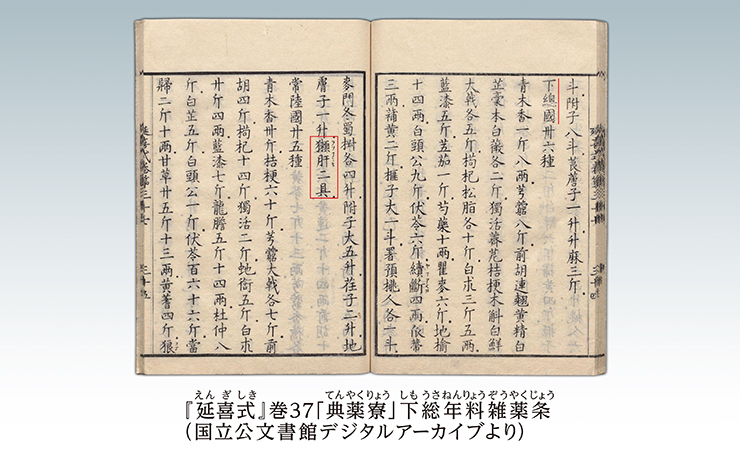

ただし、カワウソが薬として利用されていたことは事実です。10世紀に編纂された『延喜式』という古代の法令集には、下総国からカワウソの肝が薬として毎年都まで運ばれ、典薬寮という医薬を取り扱う役所に納めることが記されています。関東の国でカワウソを納めていたのは下総国だけでした。下総国は今の千葉県にあたりますが、葛飾周辺は中世までは下総国に属していました。環境的にも、江戸時代の初めまでは、利根川は葛飾を流路として東京湾に流れ込んでいましたので、カワウソは大河川が集中する葛飾周辺で狩猟されていた可能性があります。

カワウソの肝臓は乾燥して獺肝という漢方薬として用いられていました。明治以降、獺肝は肺結核の薬としてより一層求められ、また、カワウソの毛皮も需要が高まって乱獲されたため、カワウソは急速にその数を減らしていきました。それでも、明治17年(1884)には中川の河口付近の岸に数十頭のカワウソが群れていたという目撃情報があります。しかし、東京周辺の都市化や河川改修工事などの人為的な環境変化も大きく、大正時代までにはほとんど絶滅状態となります。葛飾周辺の最後の確実な目撃例は、昭和16年(1941)12月のことでした。現在の埼玉県三郷市付近の江戸川で数日にわたり目撃されています。

葛飾周辺で最後の目撃例があったのと同じ頃、現在の新小岩北地区センター近くを流れていた西井堀という農業用水路にこんにゃく橋という橋がかけられました。戦時中の軍需工場建設に伴ってかけられた橋で、この橋の付近では仕掛け網でとった魚が消えてしまうことが時々あったそうです。当時の人々はこれを西井堀に住むカワウソが食べてしまったといっていました。戦時中の苦しい食料事情の中、大切なたんぱく源が失われた事件を近隣住民など人のせいにするのではなくカワウソのせいとすることで、地域社会がギスギスとした雰囲気にならないようにしたのかもしれません。カワウソはいなくなりましたが、地域を思う優しい心象風景の象徴としてカワウソがいたことを覚えておきたいものです。

記事・写真:博物館学芸員(歴史・文化財担当)

※このブログの内容は"FMかつしか「まなびランド」"で令和7年7月23日に放送した内容を編集したものです。博物館専門調査員(情報担当)